«Qué pasa, que está pasando siempre debajo de la sombra…». Gastón Baquero

Tres amigos, tres intelectuales que han enriquecido con su labor la cultura cubana, y que fueron bautizados por el dios Apolo en tiempos distintos, se reúnen en este espejo revelador de inquietudes, de pensamientos y de emociones que es Gastón Baquero, lo que no se ve. Es este libro el salón de una tertulia donde la voz protagónica es la del autor que da nombre a la antología.

Los poemas de Gastón Baquero (1917-1997), el prólogo de León de la Hoz y las dos entrevistas que componen el Epílogo—Conversaciones de Gastón con Felipe Lázaro las nombra el editor —hacen del título que hoy reseño anzuelo para almas ansiosas de cantos.

Las antologías, en nuestro mundo de prisas y de titulares, son útiles, porque son como breves biografías de obras que nos permiten apreciar la evolución de un autor: las antologías son caleidoscopios que ofrecen una secuencia ininterrumpida de cambios de estilos, de temas recurrentes y de temas que anidaron en la mente del creador para después volar.

Pero las antologías tienen también una misión subliminal: ahogan el vértigo que provoca una edición a solas, mostrando, al hacerlo, el alma de los que participan en ella.

León de la Hoz, por ejemplo, decidió complacer al amigo y dio preferencia a «lo intelectual» y no a «lo sentimental», aunque, como bien afirma en el prólogo, estas voces en la obra poética de Gastón son permeables —Gastón Baquero, quien seccionó su poesía en dos partes, arropó los versos que incluyó en lo que llamó «lo sentimental».

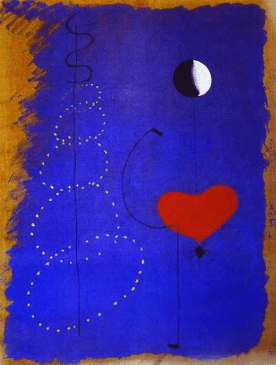

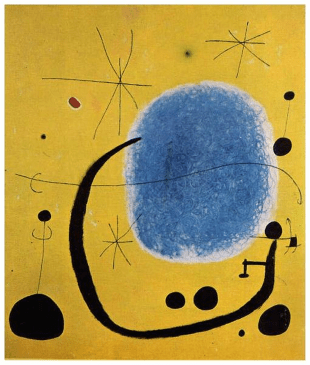

Leyendo Gastón Baquero, lo que no se ve descubrí que al autor le motivaban las estaciones del año, de modo que he seleccionado, para poner tentación a tus pupilas, los poemas donde se cuelan la primavera, el verano y el otoño. He añadido, aunque no está en el libro, el soneto dedicado al invierno. Y, cómo no, El río, porque es de mis preferidos. Los ilustro con pinturas de Joan Miró.

Gastón Baquero, lo que no se ve es pájaro en vuelo que ahoga silencios con su aleteo.

POEMAS

OTOÑO

Las hojas caen, caen, como de la distancia,

así como lejanos jardines en los cielos

que empiezan a secarse.

Y la pesada tierra por las noches cae

de todas las estrellas hacia la eternidad.

Todos caemos. Esta mano ahí cae,

y contemplas las otras: en todas es igual.

Y sin embargo hay Uno que en sus manos

infinitamente suave

sostiene este caer.

ANATOMÍA DEL OTOÑO

Un puente de melancolía se levanta alrededor de la casa.

Deseos de dormir en la penumbra con los ojos abiertos,

de acariciar gatos egipcios, de alisar mantas,

de preguntar a un lunático gramático adónde ha ido la equis de la lasitud,

deseos de no hacer nada, salvo contemplar el humo, el vacío de las cosas

y el perfil de Sardanápalo, si es que Sardanápalo tenía perfil;

y luego un lentísimo desmoronamiento interior de convicciones,

hasta el extremo doloroso de hacer tolerable a Beethoven,

y de gustarnos el té.

Ha vuelto por su imperio del aire, oloroso a castañas.

Salen las hojas a coronar por sí bustos de bardos y puertas sin historia;

el remolino avanza, como un niño ciego empeñado en jugar,

para de un traspiés dar alcantarilla abajo, hacia el cepo de la luz,

donde está el otoño germinante despidiéndose de Schumann.

Algo gris, un poco amargo, como una nuez algogris,

toma de la nariz al alma y la lleva a oler tierra mojada,

mojada por el lento orine del amanecer.

El secreto del otoño, no sé, es que provoca

deseos de frotarse las piernas con aceite alcanforado,

de obedecer la solemne llamada de las pantuflas

y, además, de no quitar el arpa de manos de Debussy,

para que finamente se purgue de sol y de litorales

la roja ballena que devoró al verano.

Ah, el aire afuera es el otoño, sin exclamaciones,

el aire pronunciado letra a letra, procesionalmente,

ya se acerca, ya se acerca, como en un verso de Whitman,

lo augural, lo nunciativo, lo heroico,

ya se acerca cálidamente, llena de gozo,

la tibia hora del chocolate con bizcochos,

de la plaza vista a través de los cristales,

de pensar que tienen frío los peatones y que su fiesta

es hundir las manos en los bolsillos y canturrear,

removiendo con el pie las hojas de oro.

Y quizá, no sé, no conozco suficiente ornitología,

ni he penetrado en el tiquitaque corazonal del otoño, pero

acaso esté bien aquí decir que golondrinas y oropéndolas,

que búhos y estorninos con sus tres aceitunas,

que alcaravanes y tórtolas, ¡pero no abubillas!,

que esas pertenecen al estío,

como toda palabra que suena a tripa rota

y huele a heno fresco y a leche recién ordeñada.

En fin, que el otoño, visto anatómicamente,

es tan simple y hermoso como cubrirse los pies con una manta gruesa,

o como leer un poema idiota escrito por un idiota,

para que un lector idiota atraviese indolente, sueñante, insensible,

la idiotez deliciosa del otoño.

INVIERNO

Le duele el corazón pero responde

a la eterna vigilia de la llama,

siendo pasión callada presto esconde

bajo serena piel la nueva rama.

Algo de extraño persistir reclama

su más luciente sol y su sentido

sepultado en las venas de una rama

junto al silencio oscuro del latido.

Aquí reposa la estación florida

que invade el blanco pecho del verano.

Cuánto asombro le da ser detenida

cabe la yerta niebla de una mano,

por donde grave arrastra lenta vida

devuelta hacia su seno más humano.

PRIMAVERA EN EL METRO

Entre Goya y Velázquez

se detuvo de súbito lo oscuro.

Sentimos que brotaban amapolas detrás de los ladrillos;

una revelación sonora, un himno, un telón descorrido de repente nos transportaba

de la noche al alba, de la melancolía al júbilo, de la indiferencia a la sorpresa.

¡Cuánta luz de repente entre Goya y Velázquez!

Y el Metro transformado

en plazoleta de oro para el muchacho ciego,

en alegre pan tierno para el anciano solo;

columpiado de la sombra a la luz, mágicamente,

siendo otra cosa ya en un instante:

carroza de las hadas, corcel, jardín al mediodía.

Entre Goya y Velázquez,

¡todos felices de pronto, todos gozosos

devorando el asombro de la luz!

Yo había descendido con pensamientos de invierno

—sonetos de Quevedo y cenizas de Paul Klee—;

y cada cual, ceñudo, leía entre vaivenes para olvidar el tiempo.

Un son inesperado, un aviso imperioso, una luz que cantaba,

nos arrastró de un golpe hacia regiones áureas:

del carbón de Goya pasamos en un vuelo al aire de Velázquez.

Y el Metro danzaba jubiloso, como si escuchase

poemas de Jorge Guillén musicalizados por Vivaldi;

y el serio oficinista cerraba su ABC,

y la joven de lentes desdeñaba un final de Agatha Christie,

y —¡prodigio!— los novios dejaban de mirarse,

y los niños se hastiaban de Supermán y volvían a ser niños

¡todos gozosos, mudos por felices,

sentíamos que el planeta derramaba de nuevo su luz sobre nosotros,

como vuelca una aldeana sobre sus hojaldres una jarra de miel!

Sí: entre Goya y Velázquez, en el Metro, una mañana,

yo he asistido al nacimiento de la Primavera.

ES HERMOSO EL VERANO, MUY HERMOSO

Me siento bajo el sol a beber tarde,

a comer rodajitas de blando atardecer,

rodajitas finales de este domingo triste,

triste como todos los domingos,

y más los domingos tristes del verano.

La campana vacía de la tarde

se llena de fantasmas silenciosos:

vuelve la compañía mejor del solitario,

que es la memoria barrida de arriba a abajo,

lavada, planchada, limpiecita,

por la callada escoba de la muerte.

Julia, si quisieras ponerle un botón a esta camisa,

o un reborde de nácar a esta solapa,

porque esta noche

puede que regrese trayendo un clavel,

o quizás traiga otro puñadito de lágrimas

absolutamente cristalizadas ya,

en el revés de la manga.

Julia, no me dejes aquí:

llévame a tus terrazas llenas de geranios,

llévame al quitasol de estar bien muerto,

porque vendrá el verano otra vez,

y tendré que sentarme yo solo,

yo solo conmigo solo,

a beberme en largos tragos la tarde,

toda la tarde yo solamente solo,

con esta camisa tan sucia, sin botones,

con esta camisa,

vieja y destartalada

como el ataúd de un ajusticiado.

EL RÍO

A José Olivio Jiménez

Viví sesenta años a la orilla de un río

que solo era visible para los nacidos allí.

Las gentes que pasaban hacia la feria del oeste,

nos miraban con asombro, porque no comprendían

de dónde sacábamos la humedad de las ropas

y aquellos peces de color de naranja,

que de continuo extraíamos del agua invisible para ellos.

Un día alguien se hundió en el río, y no reapareció.

Los transeúntes, interrumpiendo su viaje hacia la feria,

preguntaban por dónde se había ido, cuándo volvería,

qué misterio era aquel de los peces de color de fuego amarillo.

Los nacidos allí guardábamos silencio. Sonreíamos tenuemente,

pero ni una palabra se nos escapaba, ni un signo dábamos en prenda.

Porque el silencio es el lenguaje de nuestra tribu,

y no queríamos perder el río invisible, a cuya orilla

éramos dueños del mundo y maestros del misterio.

Publicado por Gabriela Díaz Gronlier en su blog elcopoylarueca

María Gabriela Díaz Gronlier reside en Madrid. Se graduó en Teatrología en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana. Autora de varios libros de literatura para niños, como:

Marcos, Lucía y el gigante Mago, Azúcar y alambrito, Papito y Estrellita, Imaginación, Poemas para el pequeño lector, El sombrero de Triana y En las raíces del árbol.